🕓 Temps de lecture : 10 minutes

Ecrit par Sawsane le 19 juin 2020

Elle a la mémoire courte, l’industrie de la mode. A intervalle régulier, le grand public découvre avec effroi les derniers scandales liés aux conditions de travail de la planète « fast-fashion ». Travail infantile, désastre humain : la gravité des évènements semble imposer un basculement. Depuis les années 90, le concept « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) fait son bout de chemin, tant parmi des ONG que de jeunes entreprises.

"L'industrie s'excuse et puis oublie"

Michel Llory, écrivain

Par RSE, on entend la contribution des entreprises au développement durable, indissociable du volet social. Finie alors la maximisation des profits à tout prix – au prix de la santé des travailleur.se.s ? « Le même scénario se répète : l'industrie s'excuse et puis oublie. » constate, amer, Michel Llory. Un rapide tour d’horizon, des années 90 à la période actuelle, celle de la pandémie du COVID-19, nous montre que nous sommes encore loin du compte.

Les « sweat shops », maillon de la chaîne de sous-traitance ne datent pas d’hier. Manufactures où salaires de misère se conjuguent avec cadences infernales, elles ressemblent, à s’y méprendre, aux grandes usines aujourd’hui établies dans les pays émergents.

Posons ensemble le tableau : Angleterre, fin du XVIIIe siècle, première industrialisation. En guise d’arrière-boutiques des usines régulières, des ateliers miteux employant femmes et enfants poussent comme des champignons dans le West End. Puis aux Etats-Unis, en France et dans le monde, sur des modes similaires.

Les sweat shops désignent aujourd’hui de véritables entreprises – généralement implantées dans des pays en développement, théoriquement soumises au droit du travail local, régulièrement contrôlées, auxquelles les multinationales font appel.

"L’externalisation devient le maître mot"

Fondée en 1964, d’abord sous le nom de BRS, Nike fait figure d’avant-gardiste en la matière : la marque va généraliser et populariser le recours à ces « sweatshops ». Dès ses débuts, l’entreprise prend à contre-pied les méthodes de production de ses concurrentes, dont la fabrication est, pour l’essentiel, localisée dans des pays développés.

L’externalisation devient le maître mot. Nike confie sa production à des sous-traitant.e.s Asiatiques, dont la main d’œuvre est très peu coûteuse. Avec un investissement initial de 1000 dollars, 10 ans plus tard, la société dégage 4,8 millions de dollars de bénéfice – avec seulement 250 employé.e.s direct.e.s.

La fameuse virgule pèse aujourd'hui des milliards de dollars | © Kristian Egelund / Unplash

Les délocalisations successives s’accompagnent de l’élargissement de la production, en même temps que se développe la « fast fashion ». Passant de 175 styles proposés en 1980 à 1200 en 2000, la production de Nike s’opère à flux tendu : la production se base strictement sur la demande, réduisant les stocks à zéro.

Denim's Industry, une entreprise Bangladaise a subi de plein fouet les limites d'un tel système. Après que l'entreprise Arcadia – Topshop, Burton, ait refusé de payer près de 9 millions d'euros de commandes passées avant le COVID-19, l'usine ne peut se remettre à produire, faute de trésorerie.

Phil Green, PDG de Arcadia et Anna Wintour | © Getty Image

Pour Mark Anner, spécialiste en Sciences Politiques, le développement de la méthode du flux tendu a signé le rapide déclin des droits du travail. Les délais de production de plus en plus courts ont rendu systématique le recours aux heures supplémentaires en plus de généraliser le phénomène de sous-traitance. C’est notamment ce que l’on observe au Bangladesh, devenu deuxième exportateur mondial de textile dans les années 90.

Peu à peu, la délocalisation se développe – assurant des marges toujours plus grandes aux entreprises donneuses d’ordre. La financiarisation de l’économie participe d’une redistribution des profits encore moins égalitaire. Les actionnaires sont les premiers à bénéficier de la bonne santé de l’entreprise et ce, aux dépens des travailleur.se.s.

La chaîne Kohl’s, en pleine période de pandémie, a ainsi annulé l’équivalent de 3 milliards de dollars de commandes auprès des usines Bangladaises quand, 10 jours plus tôt, elle versait 109 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires.

Les abus provoqués par ce changement de modèle économique participent dès les années 90 à la multiplication de campagnes contre les donneurs d’ordre – parmi lesquels Nike.

Prenant compte des nombreuses violations des droits du travail – telles qu’on les définit dans les conventions fondamentales de l’OIT, les scandales du textile ne s’avèrent être que les symptômes d’une industrie malade.

A lire aussi : 💬 Les conventions fondamentales de l’OIT

Les années 90 représentent, à cet égard, une prise de conscience progressive des abus perpétrés. Des associations, étudiant.e.s, médias se mobilisent de toute part. Nike est sous le feu des critiques. Le scandale éclate lorsque le magazine Life dévoile en 1998, la photographie d’un enfant fabriquant un ballon de la marque.

Largement répandu, le travail à domicile permet aux sous-traitant.e.s de la région de Salkiot au Pakistan d’employer des enfants – complexe dès lors, d’effectuer de véritables contrôles.

Le documentaire « The big one » de Michael Moore n’arrange en rien les affaires de la marque. Balbutiant à la vue de billets d’avion pour l’Indonésie, le PDG de Nike, Philip Khnight admet ne jamais avoir mis un pied dans l’une des usines sous-traitantes de la marque.

Avance rapide, nous sommes en 2013. Nike, sur le conseil d’Hannah Jones décide de suspendre les contrats établis avec Lyric Industry, société Bangladaise établie à Dacca après la visite d’une usine. Insalubrité, non-conformité aux normes, le bâtiment présentait des risques évidents pour les employé.e.s.

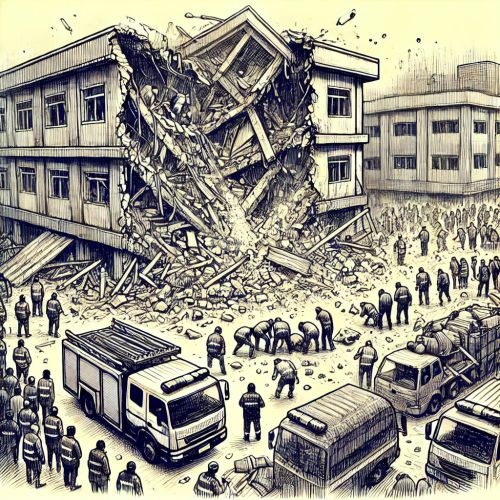

Des risques évidents. On en constatait également au Rana Plaza, usine, elle aussi située dans la capitale Bangladaise. La veille de ce qui constitua le plus grand drame lié à l’industrie textile, des fissures avaient été découvertes par des inspecteurs, occasionnant la fermeture de la banque située à la base du bâtiment.

Les travailleur.se.s avaient pourtant été enjoint.e.s de se rendre dans l’atelier le lendemain et ce, malgré leurs protestations. Le 24 avril 2013, 1135 personnes succombent après que le bâtiment se soit effondré. Mango, Benetton, Primark, Camaïeu, tous confiaient une partie de leur production à des entreprises installées au Rana Plaza.

Ce que beaucoup considère encore comme « l'onde de choc », ayant secoué le milieu de la mode, ne s’est en réalité révélée que très limitée.

"Beaucoup font un usage douteux des clauses générales de force majeure pour justifier leurs violations des termes du contrat"

On shoppe tou.te.s sans se douter de ce qui se cachent derrière nos vêtements | © Arturo Rey / Unsplash

Preuve en est : aujourd’hui en plein contexte de pandémie, de nombreuses entreprises refusent de payer des articles d’ores et déjà confectionnés, rendant pas moins de 2 millions d’ouvrier.e.s textiles Bangladais.e.s vulnérables – soit la moitié de la poluation active du secteur.

Pour l’Human Rights Watch (HRW), "Beaucoup font un usage douteux des clauses générales de force majeure pour justifier leurs violations des termes du contrat". Les multinationales peinent encore aujourd’hui à reconnaître les responsabilités qui leur incombent.

Les multinationales aiment à prétendre qu’elles ne savent rien des faits se produisant en bout de chaîne – cherchent-elles seulement à le savoir ? Souvent pointé.e.s du doigt, les sous-traitant.e.s ne disposent en réalité pas de privilèges qui permettent de les distinguer radicalement de l’ouvrier.e qu’iels emploient.

Également soumis.e.s à des échéances limitées, passées de 94 jours à 86 en moyenne pour la réalisation d’une commande entre 2011 et 2016, iels s’inscrivent dans un environnement mondialisé ultra compétitif. S’imposent alors des cadences et des coûts réduits pour continuer à bénéficier de la préférence des multinationales.

Nike est devenu le symbole de « salaires de misère, travail forcé et mauvais traitements »

Phil Knight, créateur et PDG de Nike

Sans répondre directement aux critiques qui lui ont été adressées, Nike tâche de mettre en place un code de conduite ainsi qu’un service interne dédié à l’amélioration des usines, dans le milieu des années 90.

Mais après que la photo de Life ait fait le tour du globe, le PDG de la marque se retrouve acculé. Au cours d’une conférence, le 12 mai 1998, Phil Knight concède que Nike est devenu le symbole de « salaires de misère, travail forcé et mauvais traitements », assumant ultimement la responsabilité de la multinationale sur les conditions de travail de ses employé.e.s.

Pourtant, le maintien des efforts visant à rendre sa production plus éthique semble s’étioler. Pris dans un duopole avec Adidas, Nike livre une guerre de sponsoring, injectant un budget croissant dans son marketing.

Nike, un marketing bien étudié | © Alexander Rotker on Unsplash

Au point qu’un rapport du collectif de l’Ethique sur l’Etiquette établisse que " [Adidas et Nike] continuent leur désengagement de la Chine, où les salaires tutoient des niveaux proches du salaire vital", au profit de pays comme l'Indonésie, le Cambodge ou le Vietnam.

Quant à la part perçue par les ouvrier.e.s sur une paire de chaussures, elle aurait baissé de 30% entre 1995 et 2017.

Désengagement observé parmi les marques impliquées de près ou de loin dans le scandale du Rana Plaza sinon implantées au Bangladesh. Refusant d’abord de révéler si elles ont collaboré ou non avec les usines, beaucoup ont rechigné à contribuer au fonds d’indemnisation des victimes – certaines ont accepté de faire un don à la condition que leur anonymat soit garanti.

Illustration de l'effondrement du Rana Plaza, généré par l'IA.

Elles refusaient en effet de voir leur nom associé à la catastrophe : là encore la question de la responsabilité est prégnante. Sherpa, l’Ethique sur l’Etiquette avaient lancé en 2014 des plaintes, notamment contre Auchan, sans que cela n’aboutisse.

Des ONG françaises – parmi lesquelles le collectif l'Ethique sur l'Etiquette, et des syndicats, ont encouragé l'adoption d'une loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, votée en 2017 par l'Assemblée Nationale.

La France a été précurseuse en la matière puisqu'elle a inspiré ses voisins Européens ainsi que l'OIT, à la mise en place de textes similaires à l'échelle supra-nationale, encore en cours de réflexion.

Plus que jamais les ONG se mobilisent pour responsabiliser les grandes multinationales.

"La responsabilité sociale des multinationales ne semble s’imposer qu’à la condition qu’elle leur profite"

Une pancarte aperçue lors des manifestations de Black Lives Matter | © Vince Flemming

Au même titre que le green washing, des marques se sont saisies dernièrement de la problématique de Black Lives Matter sans pourtant payer les travailleur.se.s, privé.e.s de revenus suite à la pandémie.

La responsabilité sociale des multinationales ne semble s’imposer qu’à la condition qu’elle leur profite – et qu’elle ne suppose pas un véritable investissement. 22 ans ont passé depuis le scandale Nike, 7 depuis l’effondrement du Rana Plaza. Il s’agirait aujourd’hui pour les donneur.se.s d’ordre du milieu du textile de #PayUp*.

*#PayUp (Payez!) est un mouvement lancé par la Clean Clothes Campaign. Il exige le paiement des employé.e.s du textile privé.e.s de revenus dans le cadre du COVID-19 par les grandes marques. Parmi elles, Uniqlo, Levi’s ou encore Primark.

Tags : Les enquêtes